Dr. Laura Hausmann

ist Stiftungsmanagerin im Team "Wissenschaft und Umwelt" beim Deutschen Stiftungszentrum.

T 0201 8401-199

Im Jahr 2025 feiert die Schram-Stiftung ihr 25-jähriges Jubiläum. Wenngleich der Stifter, Dr. Armin Schram, leider schon vor zehn Jahren verstorben ist, lebt und wirkt sein Anliegen im Rahmen seiner Stiftung fort. In jeder Förderrunde werden neue, spannende Projekte in der neurobiologischen Grundlagenwissenschaft auf den Weg gebracht und Wissen zugänglich gemacht – von der Epigenetik zu molekularen Grundlagen der Kognition, von Proteinen zu Stammzellen, von der Entwicklung bis zur Physiologie.

Wie funktioniert das Gehirn? Wie verändert es sich im Lauf des Lebens? Wie beeinflusst unsere Umwelt unser Denken und Fühlen? "Das menschliche Gehirn ist ein Wunderwerk der Natur, es ist die Spitzenleistung der Schöpfung." Es war diese Faszination für die Hirnforschung, die Dr. Armin Schram im Jahr 2000 veranlasste, die Schram-Stiftung unter dem Dach des Stifterverbandes zu gründen. Die Stiftung will dazu beitragen, die neuronalen Mechanismen der besonderen Leistungen des Gehirns, wie etwa Informationsverarbeitung, Lernen und Gedächtnisbildung, zu verstehen. In einem Interview aus dem Jahr 2003 erklärte Armin Schram: "Als ich begann, mich für Hirnforschung als Stiftungszweck zu interessieren, glaubte ich, dass in diesem Gebiet noch relativ wenig gesicherte Erkenntnisse vorliegen. Heute weiß ich, dass der Stand des Wissens bereits sehr beachtlich ist, dass aber – wie so oft – jede neue Erkenntnis noch viel mehr neue Fragen aufwirft."

Fragen, die von Neugier getrieben sind und dem Wunsch, das Wunderwerk Gehirn zu verstehen. In den nunmehr 25 Jahren des Bestehens der Stiftung hat sich vieles getan, und es würde Armin Schram sicher freuen, dass sein Anliegen relevant ist wie eh und je. Inzwischen lichten sich einige Geheimnisse, etwa über welche Signalwege das Gehirn kommuniziert, welche Bedeutung einzelne Nervenzellklassen und Moleküle spielen, und Schnittstellen zwischen Technik und Gehirn sind keine Utopie mehr; hinzu kommt, dass mehr und mehr Erkrankungen diagnostiziert und individualisiert behandelt werden können und öffentliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Wir wissen sehr viel mehr über die Funktionsweise des Gehirns als noch zu Gründungszeiten der Stiftung. Doch es gibt auch Schattenseiten: Forschungsgelder für neurobiologische Grundlagenwissenschaft, die sich abseits der Schlaglichter bewegt, die durch reinen Erkenntnisgewinn motiviert ist und Hypothesen, die vielleicht nicht unmittelbar in Therapien münden, testen will, sind schwierig zu bekommen. Die Förderlandschaft ist limitiert und der Konkurrenzdruck hoch.

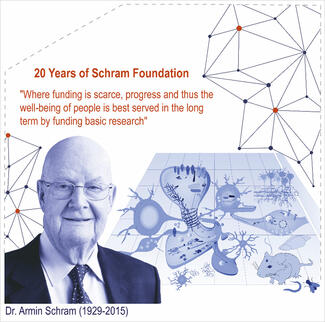

Hier füllen Stiftungen von Privatpersonen, die sich selbstlosen Zwecken verschrieben haben, eine wichtige Lücke. Die Schram-Stiftung fördert, wo der Staat oder andere Förderer nicht genug tun oder nicht genug tun können. Sie unterstützt Projektideen, die nicht primär auf gut finanzierbare, schnell erreichbare Ziele ausgerichtet sind, sondern innovative und damit auch riskantere Wege gehen. Armin Schram war überzeugt, dass gerade bei knappen Fördermitteln dem Fortschritt und damit dem Wohl der Menschen langfristig mit einer Förderung von Grundlagenforschung am besten geholfen sei. Denn daraus können sich Perspektiven entwickeln, die gerade nicht im Vorfeld absehbar, die Ideengeber und Grundstein weiterer Ansätze sind.

Für Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der Medizin und Neurowissenschaften, insbesondere der Hirnforschung, vergibt die Schram-Stiftung "Schram-Grants" an Grundlagenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, die neuartige, risikoaffine Ansätze auf den Gebieten der zellulären Neurobiologie oder Neuroethologie verfolgen. Seit ihrem Bestehen konnten bereits rund 30 Forschungsprojekte im Bereich der Hirnforschung mit jährlich bis zu 400.000 Euro gefördert werden. Exzellente Grundlagenforschung an der Basis lautet hierbei die Devise.

Aus der Vielzahl herausragender Anträge eine Auswahl zur Förderung zu treffen, dieser Herausforderung stellt sich ein engagiertes Stiftungskuratorium mit der wertvollen Unterstützung wissenschaftlicher Gutachterinnen und Gutachter. Auch deren Leistung, ohne die das gesellschaftliche Engagement von Stiftungen in dieser Form nicht möglich wäre, kann nicht genug betont werden und genießt in der Öffentlichkeit leider nicht immer die verdiente Aufmerksamkeit und Wertschätzung.

Seit dem Jahr 2019 fördert die Schram-Stiftung die Armin-Schram-Lectures im Rahmen der zweijährlichen Jahreskongresse der Neurowissenschaftlichen Gesellschaft (NWG) in Göttingen. Um Grundlagenwissenschaft aus dem Elfenbeinturm herauszuholen und die faszinierenden Erkenntnisse aus der Hirnforschung "be-greif-bar" zu machen, steht das Schram-Symposium nicht nur den Geförderten der Stiftung kostenfrei offen, sondern auch der interessierten Öffentlichkeit.

In den bisher unterstützten Projekten wurde unter anderem untersucht, wie Nervenzellen miteinander kommunizieren und Lernen und Gedächtnis ermöglichen, welche Gene dabei eine Rolle spielen, welche Aufgaben Gliazellen übernehmen, die neben den Neuronen eine zentrale Bedeutung haben, wie kortikale Netzwerke aufgebaut sind und wie ihre elektrische Aktivität funktioniert, welche Mechanismen die Ausbildung des Hirns während der neuronalen Entwicklung beeinflussen und vieles mehr.

Armin Schram kam eigentlich aus einer anderen Richtung, schlug beruflich einen sehr erfolgreichen Weg in der Chemie- und Mineralölindustrie ein. Nach seinem Eintritt 1953 in die damalige Deutsche Erdöl Aktiengesellschaft, die ab 1970 als Deutsche Texaco AG firmierte und später an die RWE veräußert wurde, stieg er binnen 15 Jahren bis in den Vorstand der Gesellschaft auf und übernahm ab 1979 – nach zwei Jahren als General Manager International Refining in der Muttergesellschaft in den USA – den Vorstandsvorsitz. Im Jahr 1993 beendete Armin Schram seine aktive Berufslaufbahn. Zeitlebens nahm er regen Anteil an den Stiftungsaktivitäten.

Am 13. Januar 2015 verstarb Amin Schram in St. Gilgen im Alter von 85 Jahren. Seine Frau Maria Schram führt das Anliegen ihres Mannes fort – ganz im Sinn des Stiftungsgedankens, für die Ewigkeit Gutes zu tun.

Sie interessieren sich für das Thema oder möchten mehr zum Stiften erfahren?

ist Stiftungsmanagerin im Team "Wissenschaft und Umwelt" beim Deutschen Stiftungszentrum.

T 0201 8401-199